急な階段を手軽に緩やかな階段に

出願の特許の内容

急な階段を、リフォームせずに緩やかな階段にします。

段違い階段は、特許申請中です。 段違い階段は登録商標です。

段違い階段は、特許申請中です。 段違い階段は登録商標です。

以下は急な階段をリフォームしなくても下りやすい階段の特許願です。

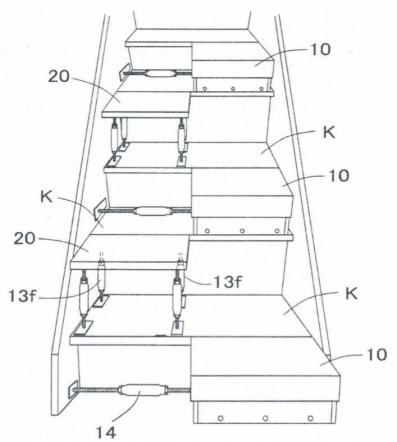

特願2010-185365 【書類名】 特許願 【整理番号】 SSP2255 【提出日】 平成22年8月20日 【あて先】 特許庁長官殿 【国際特許分類】 E04F 11/02 【発明者】 【住所又は居所】 兵庫県尼崎市瓦宮2丁目18番15号 【氏名】 杉原 正治 【特許出願人】 【住所又は居所】 303055914 【氏名又は名称】 杉原 正治 【代理人】 【識別番号】 100135437 【弁理士】 【氏名又は名称】 坂野 哲三 【手数料の表示】 【振替番号】 00001018 【納付金額】 15000 【提出物件の目録】 【物件名】 明細書 1 【物件名】 特許請求の範囲 1 【物件名】 要約書 1 【物件名】 図面 1 【包括委任状番号】 0711016 【書類名】特許請求の範囲 【請求項1】 木造住宅の既設階段に着脱自在に取り付けることができる階段用階段アタッチメントであって、 既設階段の略半分の横幅を有する踏板を天板とし、この天板の両側には側方板を設け、 前記天板と両側の側方板の手前側には蹴込み板を設けた箱体状のものからなる上部箱体と、 この上部箱体と上下略対称形の底板と両側の側方版と 蹴込み板からなる箱体状のものからなる下部箱体と、 前記天板と前記底板との間に高さ調整可能な複数の支柱が設けられ、 これにより上部箱体又は下部箱体の何れか一方が他方の内部に収容されて 天板の上下高さ調整を行うことができ、 更に、上部箱体又は下部箱体の一方の側方板と既設階段の側桁との間に 長さ調整可能な突っ張り棒を介在させて固定したことを特徴とする階段用階段アタッチメント。 【請求項2】 木造住宅の既設階段に着脱自在に取り付けることができる階段用階段アタッチメントであって、 既設階段の略半分の横幅を有する踏板と、踏板の下面に取り付ける高さ調整可能な複数の支柱とからなり、 既設階段の踏板側に配置される左右2つの支柱の上端支持板を踏板の下面から前方に延長する支持板延長部を設け、 この支持板延長部が、既設階段の踏板の手前側縁部の突出部(段鼻)の下面に当接して、 既設階段に取り付け固定することができることを特徴とする階段用階段アタッチメント。 【請求項3】 手前側左右の支柱の基礎板の手前側に既設階段の段鼻に係合す係合部を設けたことを 特徴とする請求項2に記載の階段用階段アタッチメント。 【請求項4】 請求項1に記載の階段用階段アタッチメントを既設階段の奇数段の手前側に設置し、 請求項2に記載の階段用階段アタッチメントを既設階段の偶数段の手前側に設置し、 これにより既設階段の踏板を左右段違いに形成したことを特徴とする階段用階段アタッチメント。 【請求項5】 請求項1に記載の階段用階段アタッチメントを既設階段の各段部の手前側に左右互い違いに設置することにより、 既設階段の踏板を左右段違いに形成したことを特徴とする階段用階段アタッチメント。 【請求項6】 請求項2に記載の階段用階段アタッチメントを既設階段の格段部の手前側に左右互い違いに設置することにより、 既設階段の踏板を左右段違いに形成したことを特徴とする階段用階段アタッチメント。 【書類名】明細書 【発明の名称】階段用階段アタッチメント 【技術分野】 【0001】 本発明は、木造住宅の既設階段に付加的に取り付けて踏板が左右交互に段違いとなる 「互い違い階段」(登録商標)に変更することができる階段用階段アタッチメントに関するものである。 【背景技術】 【0002】 本願出願人は、踏板が左右段違いに形成された各種の互い違い形式の階段について既に複数の意匠登録を取得し、 その他数件の意匠登録出願を行っている。 即ち、意匠登録第1344132号、同第1356675号、同1356676号及び同第1387344号、並びに、 意願2010−865号、意願2010−903号、意願2010−904号、意願2010−905号、 意願2010−9134号、 意願2010−9135号、意願2010−9136号及び意願2010−11796号を 挙げることができる。 【先行技術文献】 【特許文献】 【0003】 【特許文献1】意匠登録第1344132号公報 【特許文献2】意匠登録第1356675号公報 【特許文献3】意匠登録第1356676号公報 【特許文献4】意匠登録第1387344号公報 【発明の概要】 【発明が解決しようとする課題】 【0004】 上記意匠登録及び意匠出願に係る互い違い形式の階段は、その全体が完成品で、 この完成品を木造住宅に設置することとなる。 本発明においては、その課題とするところは、木造住宅の既設の通常の階段に付加的に取り付けて この互い違い形式の階段を簡単に実現することができる既設階段用の階段アタッチメントを提案することである。 何故通常の形式の既設階段に代えてこのような互い違い形式の階段にするかというと、 第一に先ず上り易く降り易いということが挙げられる。 また、互い違い形式とすることによって、踏板の実際の前後方向の踏み面(踏みしろ)の長さを長くすることができる。 そのため、踏み外しや滑り等の恐れが少なくなるのである。 更に、本発明においては、通常の既設階段に付加的に取り付ける階段アタッチメント形式のものであるために、 必要に応じて、通常の既設階段にすぐ変更し、元の形態に戻せることもその課題となる。 【課題を解決するための手段】 【0005】 上記課題を解決するために、本発明の第1のものは、 木造住宅の既設階段に着脱自在に取り付けることができる階段用階段アタッチメントであって、 既設階段の略半分の横幅を有する踏板を天板とし、この天板の両側には側方板を設け、 前記天板と両側の側方板の手前側には蹴込み板を設けた箱体状のものからなる上部箱体と、 この上部箱体と上下略対称形の底板と両側の側方版と蹴込み板からなる箱体状のものからなる下部箱体と、 前記天板と前記底板との間に高さ調整可能な複数の支柱が設けられ、 これにより上部箱体又は下部箱体の何れか一方が他方の内部に収容されて 天板の上下高さ調整を行うことができ、 更に、上部箱体又は下部箱体の一方の側方板と既設階段の側桁との間に 長さ調整可能な突っ張り棒を介在させて 固定したことを特徴とする階段用階段アタッチメントである。 【0006】 本発明の第2のものは、木造住宅の既設階段に着脱自在に取り付けることができる階段用階段アタッチメントであって、 既設階段の略半分の横幅を有する踏板と、踏板の下面に取り付ける高さ調整可能な複数の支柱とからなり、 既設階段の踏板側に配置される左右2つの支柱の上端支持板を踏板の下面から前方に延長する支持板延長部を設け、 この支持板延長部が、既設階段の踏板の手前側縁部の突出部(段鼻)の下面に当接して、 既設階段に取り付け固定することができることを特徴とする階段用階段アタッチメントである。 【0007】 本発明の第3のものは、上記第1の発明において、 手前側左右の支柱の基礎板の手前側に既設階段の段鼻に係合す係合部を 設けたことを 特徴とする階段用階段アタッチメントである。 【0008】 本発明の第4のものは、請求項1に記載の階段用階段アタッチメントを既設階段の奇数段の手前側に設置し、 請求項2に記載の階段用階段アタッチメントを既設階段の偶数段の手前側に設置し、こ れにより既設階段の踏板を左右段違いに形成したことを特徴とする階段用階段アタッチメントである。 【0009】 本発明の第5のものは、 請求項1に記載の階段用階段アタッチメントを既設階段の各段部の手前側に左右互い違いに設置することにより、 既設階段の踏板を左右段違いに形成したことを特徴とする階段用階段アタッチメントである。 【0010】 本発明の第6のものは、 請求項2に記載の階段用階段アタッチメントを既設階段の格段部の手前側に左右互い違いに設置することにより、 既設階段の踏板を左右段違いに形成したことを特徴とする階段用階段アタッチメントである。 【発明の効果】 【0011】 本発明の第1のものにおいては、着脱自在の階段アタッチメントを既設階段に取り付けることによって 簡単に互い違い形式の階段に変更することができ、 他方、これが不要で通常の階段に戻すときにも簡単に この階段アタッチメントを取り外して元の既設階段に容易に戻すこともできる。 この階段アタッチメントは、上部箱体と下部箱体によってその何れか一方が他方の内部に収容されるために、 高さ調整可能な支柱の上下の伸縮動作を容易に行うことができ、 既設階段の蹴上げ高さに容易に合致させることができる。 更に本発明においては、長さ調整可能な突っ張り棒を上部箱体又は下部箱体の一方の側方板と 側桁との間に介在させて幅方向に負荷を掛けているために、階段アタッチメントの固定に寄与する。 【0012】 本発明の第2のものにおいては、上記第1の発明と同様の効果を発揮するものであり、 踏板を支持する複数の支柱が高さ調整可能であるため、 踏板の高さを既設階段の踏み面の高さに容易に合致させることができる。 また、既設階段の踏板側に配置される左右の2つの支柱の上端支持板を 踏板の下面から前方に延長する支持板延長部が 既設階段の踏板の手前の段鼻の下面に当接するため、これらの支柱を上方に伸長させて、 段鼻の下面に当接させて上方に向かって負荷を掛けることによって、 本発明の階段アタッチメントが容易に堅固に既設階段の手前側に固定されることとなるのである。 【0013】 本発明の第3のものにおいては、上記第2の発明において、 手前側の左右の支柱の基礎板の手前側に既設階段の段鼻に係合する係合部を設けているために、 より確実に手前側の支柱が既設階段の段鼻に固定されることとなり、 この階段アタッチメントがより堅固に既設階段に取り付けられることとなる。 【0014】 本発明の第4のものにおいては、上記第1の発明に係る階段アタッチメントを既設階段の奇数段の手前側に配置し、 上記第2の発明に係る階段アタッチメントを既設階段の偶数段の手前側に配置することにより、 既設階段の踏板を左右段違いとし、その全体を互い違い形式の階段に変更することができることとなる。 【0015】 本発明の第5のものにおいても、上記第4の発明と同様に、 上記第1の発明に係る階段アタッチメントを既設階段の全ての段の手前側に 左右互い違いに設置することによって既設階段の全てを 簡単に互い違い形式の階段に変更することができる。 同様に、本発明の第6のものにおいても、 上記第2の発明に係る階段アタッチメントを既設階段のすべての段の手前側に左右交互に設置することによって 既設階段の全てを簡単に互い違い形式の階段に変更することができるものである。 そして、上記第4乃至第6のいずれの発明ににおいても、必要に応じて、 その係る互い違い形式の階段を簡単に元に戻すことも容易にできるものである。 【図面の簡単な説明】 【0016】 【図1】本発明の第1の実施形態に係る階段用階段アタッチメントを木造住宅の既設階段の第一段目の右側に配置し、 固定した状態の説明図である。 【図2】上記第1実施形態に係る階段用階段アタッチメントの背面側から見た説明図である。 【図3】本発明の第2の実施形態に係る階段用階段アタッチメントを木造住宅の既設階段の第2段目の左側に配置し、 固定した状態の説明図である。 【図4】上記第2実施形態において、支柱の下端部の基礎板の形状の異なるタイプのものを図示した中央縦断面説明図である。 【図5】本発明に係る上記第1及び第2実施形態に係る階段アタッチメントを既設階段に設置した状態を図示する説明図である。 【発明を実施するための形態】 【0017】 以下、添付の図面と共に本発明の実施形態について説明する。 図1は、本発明の第1の実施形態に係る階段用階段アタッチメントを木造住宅の既設階段の第一段目の右側に配置し、 固定した状態の説明図である。 図2は、上記第1実施形態に係る階段用階段アタッチメントの背面側から見た説明図である。以下、両図に基づき説明をする。 【0018】 本発明に係る階段用階段アタッチメント10は、上部箱体11及び下部箱体12と、 両箱体11、12の内部に配置される高さ調整可能なターンバックル・パイプを用いた支柱13、13と、突っ張り棒14とから成る。 上部箱体11は、踏板となる天板11tと、天板11tの両側の側方版11s、11sと、 手前側の蹴込み板11kの4つの面から構成されている。 従って、背面と底面のない4面からなる箱体状のものから構成される。 天板11tの横幅は、既設階段Kの横幅の略1/2で、その前後方向の長さは、既設階段Kの踏み面と略同一である。 【0019】 他方、下部箱体12は、前記上部箱体11と上下対称の形状を有し、底板12bと、その両側の側方版12s、12sと、 その手前側の蹴込み板12kの4面から構成されている。 前記天板11tと前記底板12bとの間には、高さ調整可能な支柱13を左右各1本ずつ配設している。 【0020】 この支柱13には、その上端部に支持板13tが設けられ、その下端部には基礎板13bが設けられて、 その中央部にはターンバックル・パイプ13pが組み付けられ、このターンバックル・パイプ13pの上端部と下端部に設けた雌ネジと、 このパイプ13pの上下の螺子棒に刻設された雄ネジとが相互に螺合し、且つ、上方と下方との螺子の向きを逆向きにすることにより、 ターンバックル・パイプ13pを一方の方向に回転させることにより支柱13はその高さを上昇させ、 逆向きに回転させることによりその高さを下降させることができる。 【0021】 これにより、支柱13はその高さを調整することができ、 階段アタッチメント10の天板11tの高さを既設階段Kの段部の高さに合致させることができる。 即ち、既設階段Kの踏み面Fと階段アタッチメント10の天板11とが面一状態となるのである。 このように、既設階段Kの第1段目の手前右側に階段アタッチメント10を配置することにより、 第1段目の踏み面の前後方向長さは、 既設のものと比較すれば約2倍の長さに広がることとなるのである。 尚、上記支柱13の上端の支持板13tと下端の基礎板13bはそれぞれ天板11tと底板12bに それぞれ螺子等によって固定されている。 【0022】 本実施形態においては、図1に示した通り、突っ張り棒14が更に設けられている。 この突っ張り棒14は、その両端部に押し板14s(右側の押し板は図には表れていない)が設けられ、 その中央にはターンバックル・パイプ14pが配設されたもので、基本的には前記支柱13と同様の構成のものである。 【0023】 この突っ張り棒14は、前記階段アタッチメント10を既設階段Kの第1段目の手前右側に配置した後に、 その左側の側面である側方版12sと既設階段Kの側桁Gとの間に介在させ、ターンバックル・パイプ14pを回転させて、 その長さを伸長させるようにして階段アタッチメント10の側方版12sを押圧することによって、 階段アタッチメント10を既設階段Kの第1段目右側に固定することができるのである。 【0024】 以下同様に、この階段アタッチメント10を第2段目の左側の手前に、即ち、既設階段Kの第1段目の左側踏み面に設置し、 固定でき、更に3段目手前右側に、4段目手前左側に、以下順次繰り返して最上段まで取り付けることができるものである。 このように階段アタッチメント10を各段左右交互に設置、固定することにより、既設階段Kは、左右の踏み面が交互に、 互い違いに、段違いとなり、互い違い形式の階段を出現させることができるのである。 【0025】 また必要に応じて、全ての突っ張り棒14を収縮させて、これを取り外し、 それぞれの階段アタッチメント10を取り除くことによって、 元の既設階段に戻すことも可能となるのである。 尚、勿論のことであるが、第1段目手前側に取り付ける最初の階段アタッチメントは、 上記と異なり、第1段目の左側に配置することもできる。 【0026】 図3は、本発明の第2の実施形態に係る階段用階段アタッチメントを木造住宅の既設階段の第2段目の左側に配置し、 固定した状態の説明図である。 この第2の実施形態に係る階段アタッチメント20においては、 踏板21とその下面四隅に螺子等により固定された高さ調整可能な4本の支柱とから成るものである。 踏板21の横幅は、既設階段Kの横幅の略1/2で、その前後方向の長さは、既設階段Kの踏み面と略同一である。 【0027】 支柱13は、前記第1実施形態で用いたものとほぼ同様であるが、 上端の支持板及び下端の基礎板の大きさが異なり、本実施形態のものでは小さいものを使用している。 また、この図では明瞭に表れておらず、次図で説明するが、上端の支持板の形態がこの第2実施形態では、 前記第1実施形態と異なっている。 即ち、踏板21の前方側の左右2つの支持板の前方縁部が延長して設けられ、 その延長部が既設階段Kの踏板Fの手前側縁部の突出部(段鼻H)の下面に当接するように形成されている。このように、 前方側左右2つの支柱13の支持板が段鼻Hの下面に当接し、この下面を押し上げることによって、 階段アタッチメント20が既設階段Kに取り付けられ、固定されるのである。この点は再度次図で説明する。 【0028】 この図3においては、階段アタッチメント20を既設階段Kの2段目の手前の左側に配置して固定しているが、 これにより2段目の階段の踏み面の前後方向の長さが2倍に延長されるのである。 この第2実施形態に係る階段アタッチメント20は、 第1段目の手前右側に、そして図3に図示した第2段目手前左側に、 第3段目手前右側に、第4段目手前左側に、以下順次これを繰り返して最上段まで取り付けることができるものである。 【0029】 このように階段アタッチメント20を各段左右交互に設置、固定することにより、既設階段Kは、左右の踏み面が交互に、 互い違いに、段違いとなり、互い違い形式の階段を出現させることができるのである。 また必要に応じて、それぞれの前方側の支柱を収縮させて、全ての階段アタッチメントを取り外すことによって、 元の既設階段に戻すことも可能となる。 尚、勿論のことであるが、第1実施形態と同様に、第1段目手前側に取り付ける最初の階段アタッチメント20は、 第1段目の手前左側に配置して順次左右互い違いに配置して固定することもできる。 【0030】 図4は、上記第2実施形態において、 支柱の下端部の基礎板の形状の異なるタイプのものを図示した中央縦断面説明図である。 この図から支柱の上端の支持板及び下端の基礎板との形態を見て取ることができる。 階段アタッチメント20の手前側の支柱13eにおいては、その上端の支持板13tは、 平面視略四角形状のもので螺子によって踏板21の裏面に固定されている。 【0031】 同様に、階段アタッチメント20の前方側の支持板13hは、 平面視略矩形形状のもので螺子によって踏板21の前方縁の下面に固定されると共に、 その支持板13hの前方側が更に前方に延長して支持板延長部13iが設けられているのである。 そして、この支持板延長部13iが既設階段Kの段鼻Hの下面に当接することができ、 支柱13fを上方に伸長させることにより階段アタッチメント20が既設階段Kに固定されることとなるのである。 この構成は、図3に記載の階段アタッチメント20と同じである。 【0032】 他方、手前側左右の支柱13eの下端の基礎板は、平面視略四角形形状のものであるが、 その手前側が下方に折曲されて既設階段Kの段鼻Hと係合する係合部13kが設けられている点が、 前図3のものと異なっている。 この係合部13kの存在により、階段アタッチメント20の既設階段の段部への設置に際して便利なものとなる。 また、この係合部13kは、この実施形態では断面略L字型のものを使用しているが、断面略コ字形状のものとして、 踏板Fの段鼻Hを抱持するような形状のものであってもよい。 【0033】 図5は、本発明に係る上記実施形態に係る階段アタッチメントを既設階段に設置した状体を図示する説明図である。 この図5に図示したように、 上記第1実施形態に係る階段アタッチメント10を既設階段Kの第1段目の手前右側に配置し、 突っ張り棒14で固定する。 【0034】 次に、上記第2実施形態に係る階段アタッチメント20を既設階段Kの第2段目手前左側に配置し、 図には明瞭に表れていない支柱13fによって固定する。 更に、既設階段Kの第3段目手前右側に階段アタッチメント10を、第4段目手前左側に階段アタッチメント20を、 以下これを順次繰り返して、左右交互に階段アタッチメント20、10を設置し固定してゆくことにより、踏み面が左右段違いに、 即ち左右互い違いに、互い違い形式の階段が出来上がるのである。 【0035】 勿論、第1段目手前に配置する階段アタッチメント20を左側に配置し、以下順次左右互い違いに配置することもできる。 このようにして、この図5から明瞭に見て取れるように、各踏み面は、横幅が半分になるが、その前後方向の長さは2倍となり、 その踏み面に乗る片足は、その踏み面を踏み外す心配は極めて少ないものと成るのである。 即ち、各踏み面が踊り場の如き広さを有するものとなるのである。 尚、本発明に係る階段アタッチメントは、互い違い階段(登録商標)を既設階段に出現させるものであるが、 このために、上記第1実施形態のみ、又は、上記第2実施形態のみで実現することも可能である。 【0036】 以上、実施形態について説明したが、本発明においては、以下の通りその形態を種々変更することができる。 上記第1実施形態においては、下部箱体が上部箱体内に収容されるように構成したが、 これを逆に上部箱体が下部箱体内に収容できる構成とすることもできる。 上部箱体及び下部箱体の材質は、木材又は金属板等適宜採用できるが、 上部箱体の天板(踏板)及び蹴込み板は、木材製が好ましい。既設階段との適合性を考慮したものである。 また、本発明に係る階段アタッチメントを既設階段に設置した後に、踏板の上に各種のシート、マット等を敷設して、 滑り止め部材又はクッション部材を付加してもよい。 【0037】 支柱も、上記実施形態ではターンバックル・パイプを用いたものを使用したが、 高さ調整可能な支柱であれば、どのような形式のものであってもよいが、 ターンバックル形式のものが操作性に優れている。 第1実施形態においては、支柱は、左側と右側に各2個ずつ全てで4個、 天板の四隅に設けたものであってもよい。 以上、本発明は、これまでにない極めてユニークで画期的な木造住宅の既設階段に互い違い形式の階段を 出現させることのできる階段アタッチメントを提供することができたものである。 【符号の説明】 【0038】 10、20 階段用アタッチメント 11 上部箱体 11t 天板(踏板) 11s 側方版 11k 蹴込み板 12 下部箱体 12b 底板 12s 側方版 12k 蹴込み板 13 支柱 14 突っ張り棒 21 踏板 K 既設階段 F 踏板 G 側桁 H 段鼻 【書類名】特許請求の範囲(出願時はこの位置に来ます。) 【書類名】要約書 【要約】 【課題】木造住宅の既設階段を互い違い形式の階段に変更できること。 【解決手段】既設階段の半分の横幅を有する踏板と、その両側の側方板と、 その全面の蹴込み板からなる箱体状の上部箱体と、 この上部箱体と上下対称形の底板と両側の側方版と蹴込み板からなる下部箱体と、 前記天板と前記底板との間に設けられた高さ調整可能な複数の支柱とから成り、 更に下部箱体の一方の側方板と既設階段の側桁との間に長さ調整可能な突っ張り棒を 介在させた階段アタッチメントである。 或いは、既設階段の半分の横幅を有する踏板と、 踏板の下面に設けた高さ調整可能な複数の支柱とから形成することもできる。 この場合、前方側の左右2つの支柱の上端支持板を前方に延長し、 これが既設階段の段鼻の下面に当接して既設階段に固定することができる。 これら階段アタッチメントを既設階段の各段部の手前側に固定できる。 【選択図】図5 【書類名】図面【図1】

【図2】

【図3】

【図4】

【図5】

段違い階段発案者の

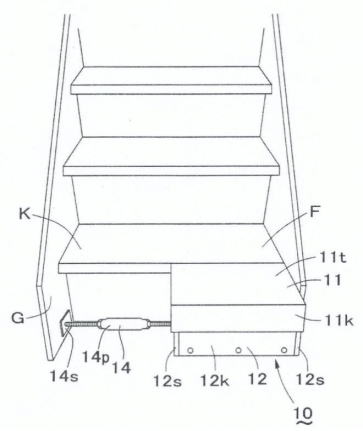

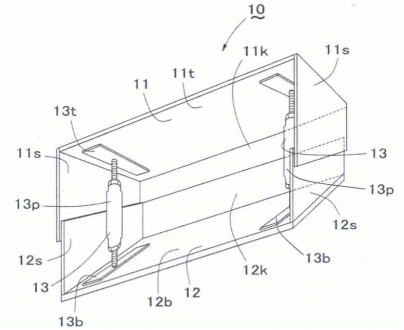

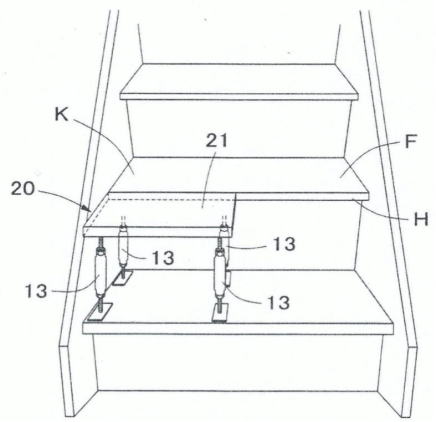

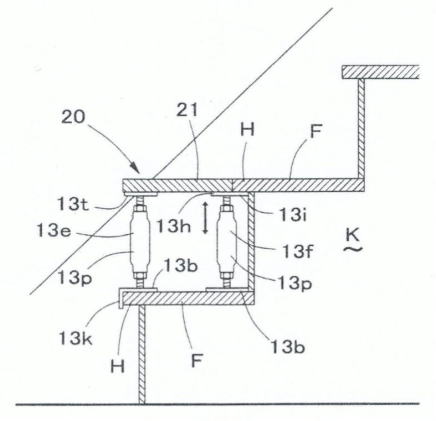

段違い階段発案者の